建築物の改修や解体において、アスベスト調査は欠かせない工程です。

もしアスベストを適切に把握できなければ、作業時に有害な繊維が飛散し、労働者や住民の健康被害につながる恐れがあります。さらに、法令上も「事前調査義務」や「基準値(0.1重量%以上で規制対象)」が定められており、遵守しなければ行政指導や罰則を受ける可能性もあります。

このため、アスベストの調査方法を正しく理解し、目的に応じた選択を行うことが非常に重要です。

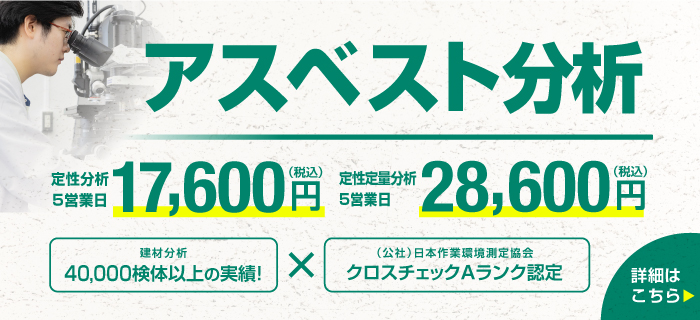

弊社では建材の性質やお客様のご希望に合わせて最適な分析方法をご提案・実施しています。先日実施された公益社団法人日本作業環境測定協会実施の外部精度管理試験では定性分析及び定量分析にて共に合格・Aランク認定を取得し、精度の高い分析技術を保持しています。また、今年度より新たにJIS A 1481-5の定量分析についてもAランクを取得しました。

日本国内で正式に定められている「JIS A 1481(建材製品中のアスベスト含有率測定方法)」では、5種類の検査方法が規定されています。大きく分けて定性分析(含まれているかどうかを調べる)と定量分析(どのくらい含まれているかを測定する)に分類されます。今回はこの5種類の分析方法をご紹介します。

定性分析(有無の確認)

・JIS A 1481-1:偏光顕微鏡法

こちらは「アスベストが含まれているかどうか」を調べる分析方法の一つです。

実体顕微鏡や偏光顕微鏡などで繊維の形や光学的な特徴を見て、アスベストの有無と種類を確認します。メリットとして塗材など層になった建材でも、どの層に含まれているかを分けて確認できます。

・JIS A 1481-2:位相差・分散顕微鏡法

こちらも「アスベストが含まれているかどうか」を調べる方法ですが、X線回折装置と位相差・分散顕微鏡を併用することで、目視だけでは判断しにくい繊維の有無を確認することができます。この方法のデメリットとして、層ごとのアスベストの有無の確認ができません。

定量分析(含有率の測定)

・JIS A 1481-3:X線回折法

アスベストが含まれていることが分かった場合に「どのくらい含まれているか」を数値(%)で求める方法です。

X線回折装置を用いてアスベストの標準試料と比較して、対象となる試料中のアスベストの含有率を算出します。

・JIS A 1481-4:質量法及び顕微鏡法

この分析方法は国際標準であるISO規格をもとに作成された定量方法です。

偏光顕微鏡や電子顕微鏡を用いたポイントカウント法により含有率を算出する方法です。

・JIS A 1481-5:X線回折法

2021年に新たに制定されたX線回折による定量分析方法です。

国際規格(ISO)に合わせた手順が取り込まれており、JIS A1481-3の拡充版になります。

分析方法の使い分けについて

定性分析にて「石綿あり」となった場合に定量を行わずに推定含有率0.1%以上として扱うことは可能ですが、工事仕様等で数値根拠が必要な場合は定量分析を実施する場合があります。

弊社はアスベスト分析に限らず、これまでに多様な検査・分析業務を実施してきました。「様々な分析で培った高精度な分析力」は私たちの大きな強みです。正確で信頼性の高いデータは、お客様の安心・安全、そして工事計画の確実な遂行に欠かせません。

アスベスト分析をご検討中の方はぜひ下記よりご注文ください!

アスベスト検査(定性)5営業日のご注文はこちら

アスベスト検査(定性・定量)5営業日のご注文はこちら

#アスベスト分析

#アスベスト検査

#アスベスト調査

#定性分析

#定量分析

#建築物の改修

#建築物の解体

(このコラムの監修者:分析検査部 山本)